Chi non ha mai coltivato una pianta in casa, magari vicino alla finestra? Penso nessuno e penso anche che molti di voi avranno notato che se la pianta non viene mossa o girata, dopo un po' di tempo indirizzerà le proprie foglie ed i nuovi rami verso la finestra (o la fonte luminosa).

Questo fenomeno è noto come Fototropismo (o Eliotropismo, ma qual è il suo ruolo? Come fanno le piante a percepire la direzione da cui proviene la luce? Quali sono i meccanismi che spostano le foglie verso il Sole? Quando e perché succede?

Tutte le piante devono svolgere una reazione per loro fondamentale, la Fotosintesi Clorofilliana che, come avrete letto, necessita dell'energia solare. La luce è dunque essenziale per le piante e un ambiente innaturale e poco luminoso, come l'interno di un'abitazione, esacerberà il fototropismo.

Questo meccanismo si è evoluto per poter intercettare il massimo delle radiazioni luminose, mantenendo le radici ancorate al suolo.

Ma quindi piante cresciute all'aperto non sono soggette a questo fenomeno?

Ovviamente le piante non possono muoversi e non possono scegliere dove nascere. Un seme può essere trasportato dal vento e trovare terreno fertile, anche in una zona ombrosa, magari dietro ad un albero o a un grosso muro. Il fototropismo permetterà alla futura pianta di crescere nella direzione opposta rispetto all'ostacolo, garantendo alla pianta adulta una migliore esposizione ai raggi solari.

Se prendessimo due piante con elevato fabbisogno di Sole e le seminassimo in una stessa posizione ombrosa, quella che si "muoverà" di più verso la luce, svolgerà una fotosintesi più efficace, riuscirà a produrre più frutti e, di conseguenza, a spargere più semi. Avrà dunque un enorme vantaggio evolutivo, rispetto alla pianta poco avvezza a direzionarsi verso la luce.

Quindi il fototropismo è ben evidente anche negli ambienti naturali ed esterni, ma l'entità di questo fenomeno non è identico in tutte le specie. Questo perché ogni specie ha un diverso fabbisogno di luce solare: alcune piante si accontentano di poche ore di luce diretta al giorno ed, anzi, un'eccessiva esposizione al Sole è per loro dannosa; altre piante, invece, sono particolarmente Eliofile (amanti del Sole) e cercheranno di stare, quante più ore possibili, esposte ai raggi solari diretti .

Se prendessimo l'Edera noteremmo che non è molto soggetta al fototropismo, infatti riesce a fiorire e a riprodursi anche in luoghi ombreggiati. Se invece osservassimo la Mimosa, ci accorgeremmo che la sua chioma cresce spesso sbilanciata e rivolta dalla parte opposta rispetto all'ostacolo (case, muri, grossi alberi, dirupi etc.).

Una delle piante più eliofile in assoluto (l'Olivo) è talmente soggetta al fototropismo da indirizzare le proprie foglie verso il Sole (nell'emisfero boreale, verso Sud), anche se cresciuta in pieno campo e godendo del Sole dall'alba al tramonto. Qualora vi perdeste in un campo di Olivi, osservate le foglie e saprete che "guardano verso Sud".

Ma ci sono effetti negativi nel fototropismo?

Certamente sì, in primis una chioma sbilanciata non giova di certo all'estetica di una pianta quindi, se una specie ornamentale si "piega troppo", sarà meglio intervenire con opportune potature.

In secondo luogo, una pianta sempreverde "storta", in zone in cui nevica, può essere più soggetta a danni meccanici da neve.

La neve può rappresentare uno stress non da poco; essa è infatti pesante e se non è equi-distribuita sulla chioma può facilmente spezzare rami, anche di un certo diametro.

Ma quali sono le basi molecolari di questo fenomeno? Come fanno le piante a "sentire" la luce ed ad attuare una risposta? Perché le foglie si piegano verso la sorgente luminosa?

Il fototropismo delle piante fu studiato già a partire da inizio '800. Il botanico svizzero Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841) osservò che le piante si piegavano verso la luce e dedusse che la causa di questa asimmetria fosse attribuibile ad una diversa velocità di crescita delle cellule poste sul lato esposto all'ombra, rispetto alle altre. Tuttavia non riuscì a comprendere come questo avvenisse e come la radiazione solare potesse influenzare la velocità di crescita.

Una settantina di anni dopo, Charles Darwin e suo figlio Francis investigarono ulteriormente il fenomeno. Provarono a crescere dei germogli ed osservarono che, sin dai primi istanti di vita, i coleottili (stadio del germoglio in cui vi è la prima, ed unica, foglia) si piegavano tutti verso la fonte luminosa e che se la luce veniva spostata, allora anche i coleottili cambiavano il proprio orientamento; fin qua nulla di nuovo.

Ripetettero l'esperimento con quattro coleottili:

I Darwin osservarono che i germogli 1 e 2 non si piegavano più verso la luce, mentre i 3,4,5 sì. In altre parole se veniva rimosso l'apice vegetativo o veniva "tenuto al buio" da un nastro opaco, la pianta non era più soggetta al fenomeno del fototropismo. E' interessante notare che il nastro opaco di per sé non inibisce il fototropismo, lo fa solo se "oscura" l'estremità, mentre non ha effetto se "oscura" la parte basale.

Darwin dedusse che ci dovesse essere una qualche sostanza, prodotta dall'apice vegetativo, in seguito ad esposizione alla radiazione luminosa e che questa sostanza andasse a regolare la crescita delle cellule sottostanti (parte basale della pianta), causando l'incurvatura.

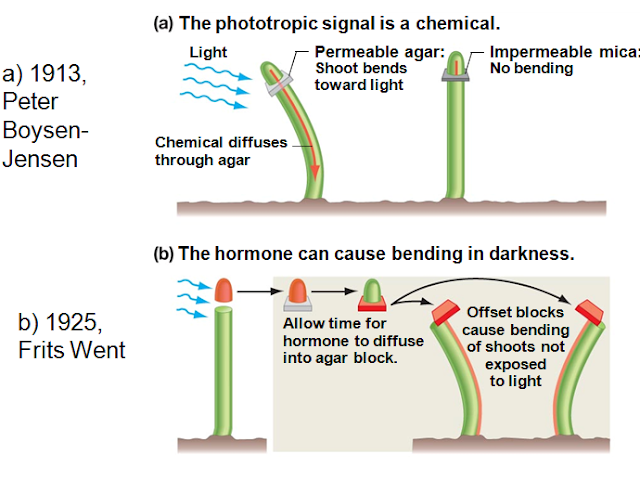

Nel 1913 il Danese Boysen-Jensen diede un'ulteriore dimostrazione che la "sostanza segnale del fototropismo" dovesse passare dall'apice, alla parte basale del germoglio. Per fare questo tagliò l'apice, inserì uno strato di gelatina (Agar) o di mica (un materiale impermeabile all'acqua) ed infine ci ricollocò sopra l'apice rimosso in precedenza.

Egli notò che il fototropismo si manifestava solo dopo l'inserimento dello strato di gelatina e ne dedusse che la sostanza ignota dovesse essere di origine chimica e che potesse diffondere (come l'acqua) attraverso la gelatina, ma non attraverso la mica.

Peter Boysen-Jensen fece anche un altro esperimento: inserì un pezzettino di mica sul lato illuminato o su quello in ombra.

Egli notò che quando il pezzo di mica era inserito nel lato rivolto verso la luce, il germoglio era soggetto a fototropismo e si indirizzava verso la luce, esattamente come il controllo "naturale".

Se invece la lamina di mica era inserita sul "lato oscuro", allora il germoglio perdeva la capacità di flettersi.

In altri termini, se il pezzetto di mica impediva il passaggio del segnale chimico dall'apice alle cellule "in ombra", allora si bloccava il fototropismo.

Questo suggerì che il segnale chimico prodotto dall'apice vegetativo dovesse stimolare solo le cellule del lato in ombra, facendole crescere di più rispetto a quelle presenti sul lato assolato.

A metà degli anni '20, lo scienziato Frits Went recise l'apice dei coleottili e li depose a contatto con l'Agar, in corrispondenza del taglio. Dopodiché mise il tutto in una stanza buia ed aspettò che "la sostanza ignota" diffondesse dall'Apice reciso all'Agar.

Successivamente appoggiò il pezzo di Agar centralmente, sopra al germoglio reciso ed osservò che esso iniziò a crescere diritto. Ripetette l'esperimento, posizionando l'Agar in maniera asimmetrica, più spostato verso uno dei lati della "piantina recisa" ed osservò che la pianta si piegava nella direzione opposta rispetto al punto di applicazione dell'Agar.

Come controllo usò un pezzetto di Agar che non era venuto a contatto con niente e nulla si mosse, suggerendo che non era l'Agar in sè a far crescere il germoglio.

Ne dedusse che questo "fattore di crescita", prodotto dall'Apice del Germoglio, fosse diffuso nell'Agar e che il pezzetto di Agar intriso di questa sostanza chimica potesse comportarsi come l'Apice vero e proprio.

Inoltre capì che solo la linea di cellule sottostanti all'Agar (e quindi a questa sostanza chimica) erano indotte a crescere.

Questo fattore di crescita (ormone) venne nominato Auxina ("Auxein", che in Grego significa "aumentare"), ma ci vollero altri 20 anni per avere un'identificazione chimica. Nel 1931 Kogl Haagen & Smit Thirmann scoprirono che l'Auxina è un acido carbossilico: l'acido indol-3-acetico (IAA).

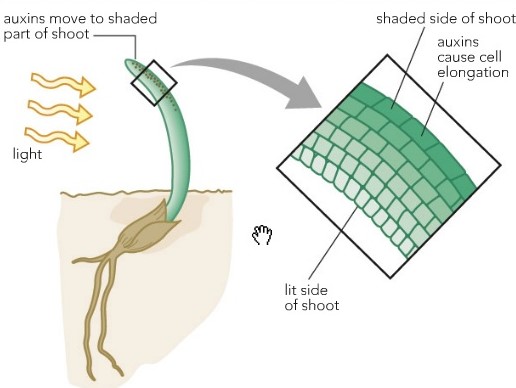

L'ultimo tassello da capire è come ci possa essere, naturalmente, una distribuzione così asimmetrica dell'Auxina. Inizialmente si credeva che la radiazione luminosa degradasse o rendesse inattiva l'Auxina; quindi nelle cellule apicali del germoglio, poste in ombra, c'era una più alta concentrazione di Auxina o una più alta concentrazione di Auxina "funzionante".

Successivamente, altri esperimenti, evidenziarono come la radiazione luminosa alterasse la velocità di diffusione, alterando il flusso di Auxina tra la parte in ombra e quella illuminata. In altre parole, il flusso netto di Auxina era nella direzione Cellule Illuminate verso Cellule in Ombra e, di conseguenza, determinava un maggiore accumulo di questo ormone nel lato ombreggiato.

A tutt'oggi non si ha ancora una risposta univoca; la cosa più probabile è che siano vere entrambe le ipotese e che i meccanismi che controllano l'Auxina siano molti ed interconnessi tra di loro.

RIASSUMENDO:

La luce colpisce l'apice vegetativo dei germogli, questi rispondono producendo l'Auxina. Questo ormone sarà meno concentrato dalla parte dell'apice maggiormente esposto alla luce. L'Auxina provoca la crescita delle cellule "in ombra", al di sotto dell'apice vegetativo (parte basale del germoglio). Questa crescita differenziale fa si che le cellule sul lato ombroso siano più lunghe, determinando la piegatura del germoglio verso il lato opposto (quello assolato).

Se prendessimo l'Edera noteremmo che non è molto soggetta al fototropismo, infatti riesce a fiorire e a riprodursi anche in luoghi ombreggiati. Se invece osservassimo la Mimosa, ci accorgeremmo che la sua chioma cresce spesso sbilanciata e rivolta dalla parte opposta rispetto all'ostacolo (case, muri, grossi alberi, dirupi etc.).

Una delle piante più eliofile in assoluto (l'Olivo) è talmente soggetta al fototropismo da indirizzare le proprie foglie verso il Sole (nell'emisfero boreale, verso Sud), anche se cresciuta in pieno campo e godendo del Sole dall'alba al tramonto. Qualora vi perdeste in un campo di Olivi, osservate le foglie e saprete che "guardano verso Sud".

Ma ci sono effetti negativi nel fototropismo?

Certamente sì, in primis una chioma sbilanciata non giova di certo all'estetica di una pianta quindi, se una specie ornamentale si "piega troppo", sarà meglio intervenire con opportune potature.

In secondo luogo, una pianta sempreverde "storta", in zone in cui nevica, può essere più soggetta a danni meccanici da neve.

La neve può rappresentare uno stress non da poco; essa è infatti pesante e se non è equi-distribuita sulla chioma può facilmente spezzare rami, anche di un certo diametro.

Ma quali sono le basi molecolari di questo fenomeno? Come fanno le piante a "sentire" la luce ed ad attuare una risposta? Perché le foglie si piegano verso la sorgente luminosa?

Il fototropismo delle piante fu studiato già a partire da inizio '800. Il botanico svizzero Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841) osservò che le piante si piegavano verso la luce e dedusse che la causa di questa asimmetria fosse attribuibile ad una diversa velocità di crescita delle cellule poste sul lato esposto all'ombra, rispetto alle altre. Tuttavia non riuscì a comprendere come questo avvenisse e come la radiazione solare potesse influenzare la velocità di crescita.

Una settantina di anni dopo, Charles Darwin e suo figlio Francis investigarono ulteriormente il fenomeno. Provarono a crescere dei germogli ed osservarono che, sin dai primi istanti di vita, i coleottili (stadio del germoglio in cui vi è la prima, ed unica, foglia) si piegavano tutti verso la fonte luminosa e che se la luce veniva spostata, allora anche i coleottili cambiavano il proprio orientamento; fin qua nulla di nuovo.

Ripetettero l'esperimento con quattro coleottili:

- Al primo venne tagliato l'apice vegetativo (la punta o estremità)

- Al secondo fu applicato un un nastro opaco, all'apice vegetativo

- Al terzo fu applicato un nastro trasparente, all'apice vegetativo

- Al quarto fu applicato un nastro opaco alla parte basale del germoglio

- Il quinto venne lasciato crescere normalmente (controllo).

I Darwin osservarono che i germogli 1 e 2 non si piegavano più verso la luce, mentre i 3,4,5 sì. In altre parole se veniva rimosso l'apice vegetativo o veniva "tenuto al buio" da un nastro opaco, la pianta non era più soggetta al fenomeno del fototropismo. E' interessante notare che il nastro opaco di per sé non inibisce il fototropismo, lo fa solo se "oscura" l'estremità, mentre non ha effetto se "oscura" la parte basale.

Darwin dedusse che ci dovesse essere una qualche sostanza, prodotta dall'apice vegetativo, in seguito ad esposizione alla radiazione luminosa e che questa sostanza andasse a regolare la crescita delle cellule sottostanti (parte basale della pianta), causando l'incurvatura.

Nel 1913 il Danese Boysen-Jensen diede un'ulteriore dimostrazione che la "sostanza segnale del fototropismo" dovesse passare dall'apice, alla parte basale del germoglio. Per fare questo tagliò l'apice, inserì uno strato di gelatina (Agar) o di mica (un materiale impermeabile all'acqua) ed infine ci ricollocò sopra l'apice rimosso in precedenza.

Egli notò che il fototropismo si manifestava solo dopo l'inserimento dello strato di gelatina e ne dedusse che la sostanza ignota dovesse essere di origine chimica e che potesse diffondere (come l'acqua) attraverso la gelatina, ma non attraverso la mica.

Peter Boysen-Jensen fece anche un altro esperimento: inserì un pezzettino di mica sul lato illuminato o su quello in ombra.

Egli notò che quando il pezzo di mica era inserito nel lato rivolto verso la luce, il germoglio era soggetto a fototropismo e si indirizzava verso la luce, esattamente come il controllo "naturale".

Se invece la lamina di mica era inserita sul "lato oscuro", allora il germoglio perdeva la capacità di flettersi.

In altri termini, se il pezzetto di mica impediva il passaggio del segnale chimico dall'apice alle cellule "in ombra", allora si bloccava il fototropismo.

Questo suggerì che il segnale chimico prodotto dall'apice vegetativo dovesse stimolare solo le cellule del lato in ombra, facendole crescere di più rispetto a quelle presenti sul lato assolato.

A metà degli anni '20, lo scienziato Frits Went recise l'apice dei coleottili e li depose a contatto con l'Agar, in corrispondenza del taglio. Dopodiché mise il tutto in una stanza buia ed aspettò che "la sostanza ignota" diffondesse dall'Apice reciso all'Agar.

Successivamente appoggiò il pezzo di Agar centralmente, sopra al germoglio reciso ed osservò che esso iniziò a crescere diritto. Ripetette l'esperimento, posizionando l'Agar in maniera asimmetrica, più spostato verso uno dei lati della "piantina recisa" ed osservò che la pianta si piegava nella direzione opposta rispetto al punto di applicazione dell'Agar.

Come controllo usò un pezzetto di Agar che non era venuto a contatto con niente e nulla si mosse, suggerendo che non era l'Agar in sè a far crescere il germoglio.

Ne dedusse che questo "fattore di crescita", prodotto dall'Apice del Germoglio, fosse diffuso nell'Agar e che il pezzetto di Agar intriso di questa sostanza chimica potesse comportarsi come l'Apice vero e proprio.

Inoltre capì che solo la linea di cellule sottostanti all'Agar (e quindi a questa sostanza chimica) erano indotte a crescere.

Questo fattore di crescita (ormone) venne nominato Auxina ("Auxein", che in Grego significa "aumentare"), ma ci vollero altri 20 anni per avere un'identificazione chimica. Nel 1931 Kogl Haagen & Smit Thirmann scoprirono che l'Auxina è un acido carbossilico: l'acido indol-3-acetico (IAA).

L'ultimo tassello da capire è come ci possa essere, naturalmente, una distribuzione così asimmetrica dell'Auxina. Inizialmente si credeva che la radiazione luminosa degradasse o rendesse inattiva l'Auxina; quindi nelle cellule apicali del germoglio, poste in ombra, c'era una più alta concentrazione di Auxina o una più alta concentrazione di Auxina "funzionante".

Successivamente, altri esperimenti, evidenziarono come la radiazione luminosa alterasse la velocità di diffusione, alterando il flusso di Auxina tra la parte in ombra e quella illuminata. In altre parole, il flusso netto di Auxina era nella direzione Cellule Illuminate verso Cellule in Ombra e, di conseguenza, determinava un maggiore accumulo di questo ormone nel lato ombreggiato.

A tutt'oggi non si ha ancora una risposta univoca; la cosa più probabile è che siano vere entrambe le ipotese e che i meccanismi che controllano l'Auxina siano molti ed interconnessi tra di loro.

RIASSUMENDO:

La luce colpisce l'apice vegetativo dei germogli, questi rispondono producendo l'Auxina. Questo ormone sarà meno concentrato dalla parte dell'apice maggiormente esposto alla luce. L'Auxina provoca la crescita delle cellule "in ombra", al di sotto dell'apice vegetativo (parte basale del germoglio). Questa crescita differenziale fa si che le cellule sul lato ombroso siano più lunghe, determinando la piegatura del germoglio verso il lato opposto (quello assolato).